Red Hat与Axiom Space合作太空数据中心

作者: CBISMB

责任编辑: 张金祥

来源: ISMB

时间: 2025-03-10 18:58

关键字: AxDCU-1,红帽,Axiom Space

浏览: 14305

点赞: 26

收藏: 4

在太空中部署数据中心的核心价值在于其独特的物理与逻辑优势。相较于传统的地面设施,轨道数据中心能够直接处理来自卫星、航天器甚至未来月球基地的数据,大幅缩短信息传输的路径。例如,当一颗地球观测卫星拍摄到灾害现场的实时图像时,若数据需传回地面处理后再下达指令,可能因通信延迟错过最佳救援窗口。

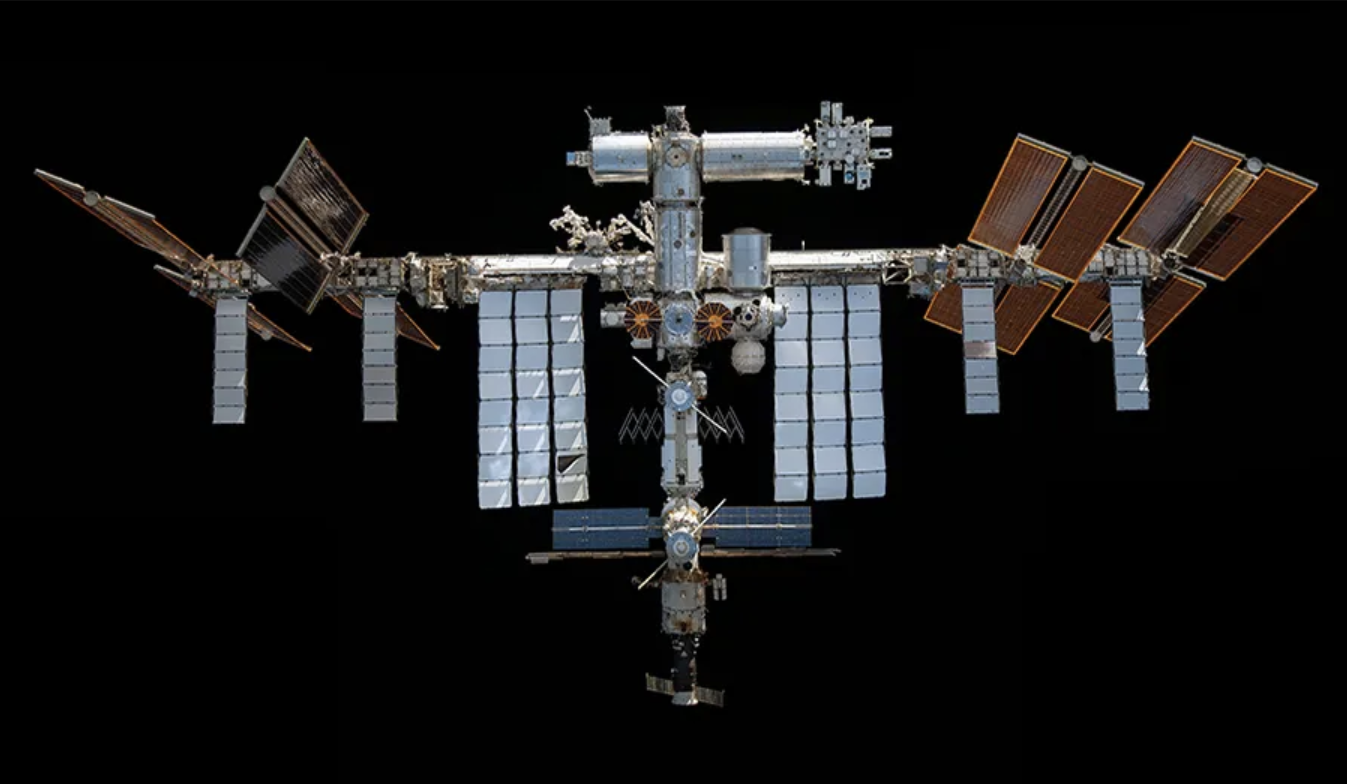

在国际空间站上运行的AxDCU-1则能就地完成图像分析,甚至通过AI算法自动识别受灾区域,将决策时间从数小时压缩至几分钟。这种“数据就地消化”的模式,尤其适用于深空探测任务——未来火星探测器若依赖地球指令,单程通信延迟就达20分钟,而搭载本地数据处理能力后,探测器可自主规避突发风险。

此外,太空环境的天然隔离性为数据安全提供了全新维度。地面数据中心常面临网络攻击、人为破坏甚至自然灾害的威胁,而悬浮于近地轨道的AxDCU-1如同悬浮在真空中的数字堡垒,其物理接触难度与辐射屏蔽设计让恶意入侵者望而却步。

这种安全性对于军事通信、金融交易备份等敏感场景尤为重要。更值得关注的是,Axiom Space提出的“地球备份”概念——将关键基础设施的数据镜像同步至轨道,一旦发生全球性灾难,这些漂浮在太空中的数字副本将成为文明重启的火种。

应用场景与未来展望

从卫星操控到星际探索,轨道数据中心正在解锁前所未有的可能性。当前最直接的应用是卫星群的高效管理:近地轨道上数以万计的卫星每天产生海量数据,若全部传回地面处理,不仅占用有限带宽,还需建设庞大的地面接收站网络。

AxDCU-1的测试将验证太空数据中心能否像空中交通管制中心那样,实时协调卫星轨道、优化通信链路,甚至自主处理遥感数据生成分析报告。例如,农业卫星群可以直接在轨道上完成作物生长监测,仅将分析结果而非原始图像传回农场,节省90%以上的数据传输量。

人工智能在太空的落地则是另一大焦点。国际空间站上的实验将探索AI模型在微重力与高辐射环境中的训练效能——特殊物理条件可能催生新的算法突破,就像当年阿波罗计划意外推动集成电路发展那样。更长远来看,当人类在月球建立永久基地时,轨道数据中心将成为连接地月系统的神经中枢。

想象这样的场景:月球采矿机器人通过本地AI判断矿石成分,轨道数据中心同步进行资源分布建模,而地球控制中心只需接收最终开采方案,形成三级协同的太空工业链。

挑战与解决方案

然而,将服务器机房搬上太空绝非易事。国际空间站内的AxDCU-1首先要对抗的是极端环境:舱外温度在阳光直射时可达121°C,背阴处则骤降至-157°C,这对硬件散热设计提出严苛考验。

Red Hat的工程师采用多层真空隔热与流体循环系统,使得设备能在剧烈温差中保持恒温运行。辐射则是更隐蔽的杀手——宇宙射线可能引发芯片位翻转错误,导致数据损坏。为此,AxDCU-1不仅使用航天级抗辐射硬件,更在软件层设计了实时纠错机制,当传感器检测到内存异常时,系统会自动触发数据校验与恢复流程。

能源供给同样棘手。尽管国际空间站拥有庞大的太阳能电池阵列,但分配给实验舱的电力有限。AxDCU-1通过动态功耗管理技术,让计算任务优先在空间站进入日照区时执行,并利用超级电容在阴影区维持最低能耗运行。这种“追着太阳跑”的节能策略,恰似地球数据中心利用夜间低价电力的太空升级版。

至于建设成本,随着SpaceX可回收火箭将每公斤载荷发射成本降至3000美元以下,商业机构开始能够负担轨道数据中心的常态化部署。Axiom Space甚至计划在未来十年内,打造专为数据中心设计的充气式太空舱,通过模块化扩展降低边际成本。